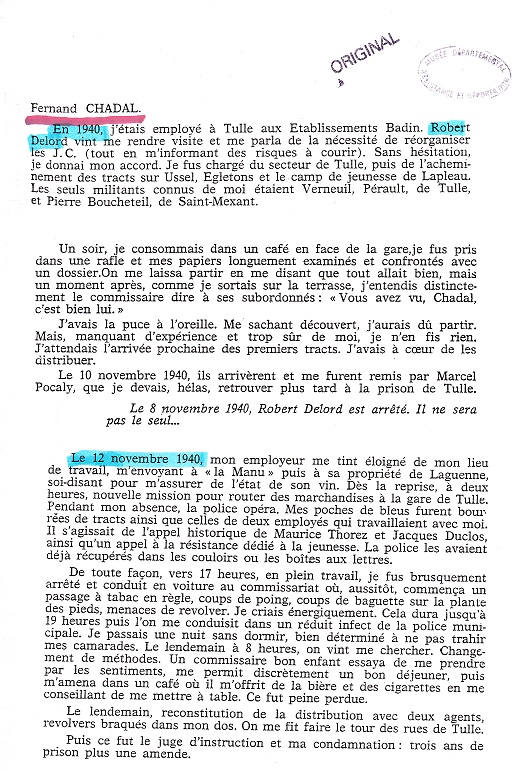

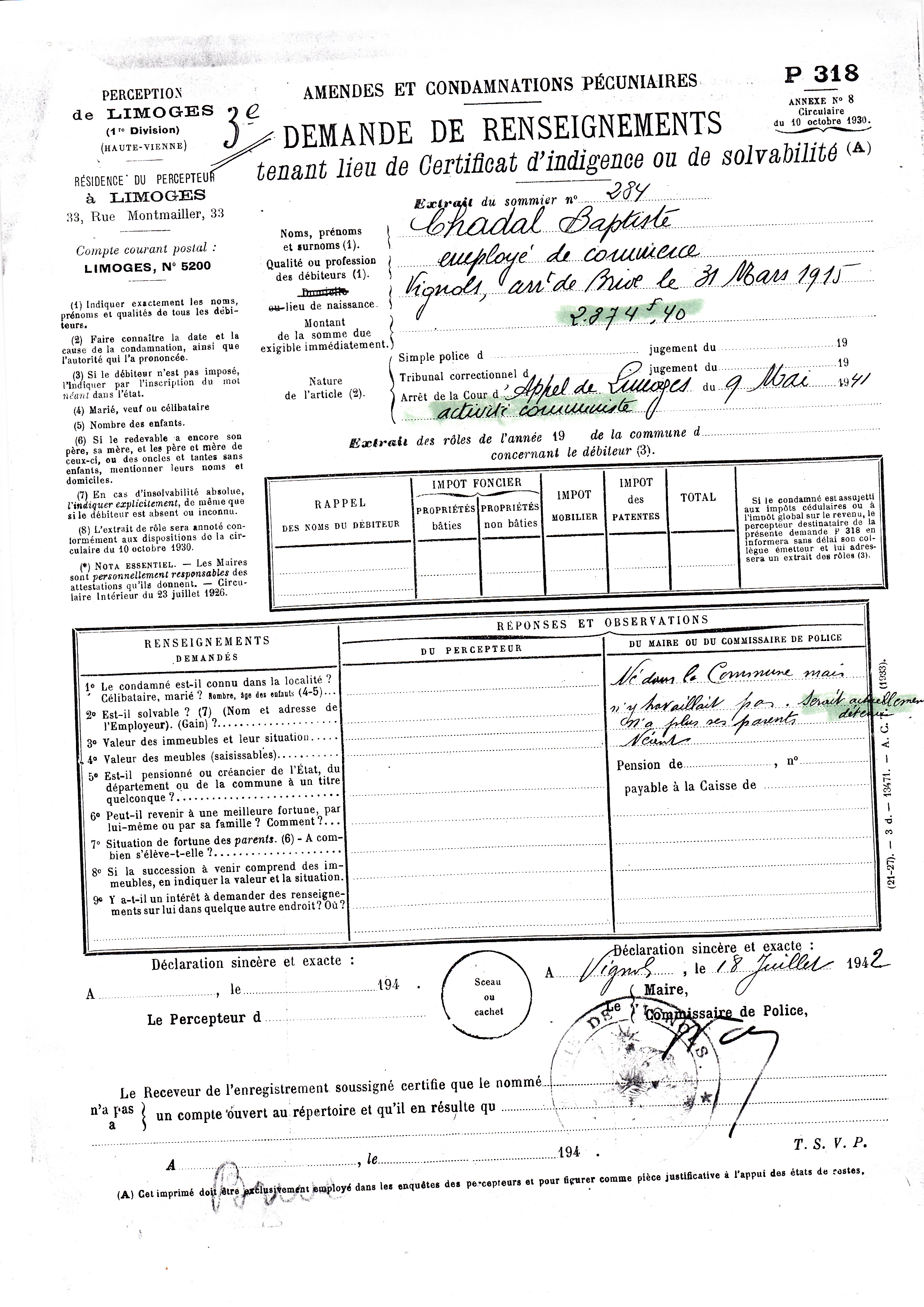

Nous vous proposons ci-dessous le récit du gendarme Chastaing, en poste à Tulle en juin 1944. Sa famille a donné son témoignage se présentant sous forme de 9 feuillets dactylographiés à monsieur Ponthier, co-président de l’anacr-Objat . Monsieur Dargery, secrétaire du comité en 2024, les a scannés et remis en forme. Merci à tous.

Témoignage du gendarme Chastaing

« Depuis plusieurs jours une sorte de rumeur planait sur la Ville de TULLE, que les FFI allaient attaquer la garnison allemande. Celle-ci était cantonnée à l’école de Souilhac (Tulle Sud) et à l’Ecole Normale de Jeunes Filles, rue de Bournazel, non loin de la Préfecture. L’effectif pouvait être de 250 à 300 Sous-Officiers et soldats. Ils étaient armés de mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, grenades, mitraillettes et fusils.

En effet, cette rumeur est fondée. Le 7 au matin, vers 4 heures, les patriotes au nombre de 1 000 à 1 200 environ, venus d’Egletons, de Clergoux etc. cernent la ville de Tulle. Ils ouvrent le feu avec des mortiers et des armes automatiques. L’attaque est particulièrement dirigée contre l’Ecole Normale ; plus d’une centaine de waffen S.S Géorgiens ou Allemands se défendent avec acharnement. Par les issues des premier et deuxième étage, ils ripostaient coup par coup, mais sans résultat. Le bâtiment était très encaissé, bordé de buissons et d’un grand mur de clôture, d’une hauteur de 2 à 3 mètres. Il était très facile aux FFI d’approcher maison par maison sans se trouver sous le feu de l’ennemi.

Des fusils-mitrailleurs étaient placés dans toutes les ruelles allant vers l’école. D’autres étaient installés dans les maisons les plus proches et par les fenêtres de celles-ci, de telle sorte qu’il est impossible à l’ennemi de fuir sans se trouver dans l’axe de tir des F.M. Bientôt, les carreaux des fenêtres de l’Ecole étaient brisés par les balles. Les mortiers postés en face à 200 ou 300 mètres, tiraient sans arrêt et à force, dans l’après-midi, l’immeuble a commencé à prendre feu sous l’effet de la canonnade. Mais l’ennemi fanatique ne se rendait pas pour autant ; se tenant toujours sur la défensive en se retirant dans les sous-sols de l’établissement. Enfin, la journée passe sans avoir obtenu de résultat. Le calme revient un peu, les coups de feu sont moins nombreux. Toutefois l’Ecole est bien gardée de façon à empêcher les fuites. D’autres patriotes tiennent en respect l’ennemi se trouvant à l’Ecole de Souilhac de façon qu’il ne puisse pas venir porter secours à ceux qui seront bientôt obligés de mourir ou de se rendre.

Enfin la nuit arrive, le bâtiment flambe mais lentement en raison de sa construction récente et du manque de meubles ou objets inflammables à l’intérieur. Le toit du côté nord avait commencé à s’effondrer.

Le 8 au matin, à l’aube, l’attaque reprend son intensité, de tous les côtés, rafales et crépitements des balles ; on se croirait sur un vrai champ de bataille. Nul ne peut sortir sans risquer la mort.

Vers 10 heures, sans pouvoir plus préciser, des éléments FFI se sont présentés à la caserne pour demander des munitions, les leurs étant épuisées. Ils ont emporté le nécessaire et ont affirmé que l’attaque tirait à sa fin, l’ennemi étant obligé de se rendre par suite de la destruction totale de l’Ecole sous l’action feu. En effet, le toit de l’immeuble complétement effondré, les pans de mur ravagés par l’incendie s’écroulent obstruant les ouvertures des caves et sous-sols, obligeant ainsi l’ennemi à sortir ou à périr

A un moment donné des soldats ont tenté de s’enfuir côté sud-est, mais ils ont été aussitôt abattus. D’autres au nombre de 7 je crois, dont le sinistre WALTER, ont profité d’un moment d’inattention pour escalader le mur du parc côté sud et se sont enfuis à travers champs.

Toujours dans l’après-midi, sans pouvoir préciser l’heure, une quarantaine de soldats sont sortis de la cour de l’Ecole, arborant un drapeau blanc, faisant mine de se rendre. Arrivés à proximité du FFI posté avec son FM à un carrefour à une trentaine de mètres de l’école, l’un des soldats ennemis a lancé une grenade ou tiré une rafale de mitraillette dans la direction du patriote, sans l’atteindre.

Au même instant, témoins de cet acte de lâcheté, les patriotes postés avec leurs armes automatiques dans les maisons environnantes, ont déclenché le feu sans pitié sur ces traitres qui ont montré leur barbarie jusqu’à la mort. Sans exception, ils ont tous été fauchés, criblés de balle à bout portant.

Aussitôt après, une cinquantaine de soldats se trouvant encore dans l’Ecole ou dans le parc attenant sont rendus. Désarmés aussitôt, ils furent conduits en ville les bras en l’air. La bataille était gagnée pour les FFI en ce qui concerne Tulle Nord.

Dans la soirée, les prisonniers furent conduits au cimetière, où malgré imploration, paraît-il, ils furent tous fusillés.

Pour nous, la Gendarmerie, tout le monde était resté à son poste. Le Capitaine BATTU faisant fonction de Chef d’Escadron nous avait rassemblés le matin dans la cour derrière la caserne, en ordonnant de n’obéir qu’à ses ordres. Le gendarme, vieux soldat qui a prêté serment de n’obéir qu’à ses chefs n’a pas bronché. A partir de ce moment, le Capitaine BATTU nous a abandonnés craignant sans doute des représailles de la part des FFI et personne ne l’a revu. Le commandement incombait donc à notre Commandant de Section, le Capitaine LAVIE. Après entente avec ce dernier et les FFI, nous avons remis tout notre armement et munitions aux FFI, qui au préalable ont tiré quelques rafales de mitraillette à la façade principale de la caserne sous forme de simulacre d’attaque. Simplement les carreaux des fenêtres du couloir central du bâtiment ont été brisés par les projectiles. Pour nous tout semblait être fini. Rien ne laissait prévoir la triste journée du lendemain.

Vers 18 ou 19 heures, avec le Gendarme MAZELLE nous nous sommes rendus à l’Ecole Normale. Arrivés dans la rue du Trech, en face de la boucherie FLOIRAT, nous avons aperçu un soldat allemand tué sur le trottoir, son casque ayant roulé à quelques mètres de lui. Une énorme flaque de sang avait coulé dans le ruisseau. A une vingtaine de mètres plus haut, en face du coiffeur LORTHOLARIE, un autre cadavre gisait sur le bord de la chaussée. Enfin nous arrivons rue Henri de Bournazel où 38 corps, pêle-mêle, étaient étendus sur le côté droit de la rue. Ils portaient des blessures béantes d’où le sang coulait encore. L’horreur de la guerre avait fait son apparition. La plupart des cadavres avaient été dépouillés de leurs bottes, même de leurs alliances, paraît-il. Après cette horrible vision, car il faut le dire, même que ce soient des ennemis, on doit « respecter les morts », nous sommes rentrés à la caserne. A notre arrivée, les brigades externes qui étaient repliées à Tulle ont reçu l’ordre de rejoindre leur résidence.

Donc, il ne restait plus que la Brigade de Tulle. Le calme régnait dans le quartier. Au sud de la ville c’est à dire vers Souilhac, la fusillade continuait, mais tout le monde le trouvait normal puisqu’à l’Ecole de Souilhac, il y avait toujours de la résistance, l’ennemi ne voulant pas se rendre.

A la tombée de la nuit, de nombreux coups de feu étaient tirés vers la cathédrale. Certains bruits avaient couru qu’une automitrailleuse allemande avait parcouru la ville. Nul n’y a prêté attention, on se croyait bel et bien libérés.

La nuit arrive, le Capitaine LAVIE qui couchait au bureau pour parer à toute éventualité le cas échéant, donnait l’ordre de monter la faction dans la cour et de se remplacer toutes les 2 heures, ceci pour ne pas accentuer la fatigue de la veille. La garde devait être prise en arme (car sur ordre d’un chef des FFI,1partie de l’armement avait été rendue).

La faction a commencé à 22 heures, de deux heures en deux heures. Pour mon compte, avec le Maréchal du logis-chef CROUSILLAC, je devais prendre de 4 h à 6 h. On devait relever les gendarmes FOUQUET et LAPORTE. Jusqu’à cette heure rien d’anormal, si ce n’est que le gendarme LAPORTE nous a dit avoir entendu un bruit de moteur d’avion durant toute sa faction. « Les Anglais ont dû parachuter quelque chose cette nuit », nous a-t-il dit. En effet, aussitôt la prise de notre service, nous avons entendu des bruits de moteurs sans arrêt. Tout d’abord nous avons bien cru à un ronflement provoqué par l’aviation.

A six heures précises, le 9 juin, au moment où nous devions être relevés, mon camarade CROUSILLAC me dit : « ce ne sont pas des avions ! on dirait que ça change de vitesse ». Le bruit semblait s’approcher vers nous. Ma curiosité me pousse à ouvrir la porte d’entrée donnant sur la rue de la Bastille.Je regarde vers la ville. A ma grande stupéfaction, j’aperçois au fond de la promenade en face des pompes funèbres, deux automitrailleuses allemandes venant vers nous. Dans la première, un officier casqué, les armes à la main.

Je referme aussitôt la porte à clef et je dis à mon camarade CROUSILLAC « Nous sommes perdus, les boches sont là « . Il y avait de quoi avoir peur avec ce qu’il s’était passé la veille. Pendant que le Chef CROUSILLAC s’est mis au pas de course, je vais au bureau pour prévenir de cette mauvaise aventure le Capitaine LAVIE couché dans une pièce à côté. La consigne était de ne laisser entrer personne sans l’ordre du Capitaine. J’arrive au bureau des brigades où se trouvaient plusieurs gendarmes couchés ou en train de s’habiller. Affolé, je leur dis « les boches sont là ! ». Je passe par le couloir qui donne accès aux bureaux et à la chambre du Capitaine. Pas encore arrivé en face de cette dernière, une rafale de mitraillette ou fusil mitrailleur était tirée sur la façade de la caserne où le fils du chef CROUSILLAC, âgé de 15 ans, a été blessé par balle à la tête dans sa chambre. Sous l’effet de ces coups de feu, tout le monde a été sur pied et les hommes s’enfuyaient par les toits, sur le derrière du bâtiment encaissé et gagnaient les jardins, car tout le monde pensait que la dernière heure avait sonné.

Pour moi, j’ai escaladé la fenêtre du rez-de-chaussée du couloir donnant dans la cour de derrière et de là dans le jardin. Là, j’ai rencontré plusieurs de mes camarades, les uns ont longé le jardin de l’Evêché, et de là en traversant la route de Limoges, ont gagné les bois. Ils m’ont invité à les suivre, mais je m’y suis refusé, ne voulant laisser ma femme et mon fils. Je suis resté seul un instant, ayant aperçu les dames du 3ème étage par les fenêtres du couloir, j’ai appelé plusieurs fois : « Roger ! Roger ! » mais pas de réponse. J’aurais voulu le faire passer sur le toit pour qu’il vienne me rejoindre afin de le soustraite aux mains de ces brutes, car j’avais bien peur qu’on me le fusille.

A cet instant, l’Adjudant-Chef CONCHONNET, les gendarmes SERMADIRAS, PETIT, le fils SIMONET sont arrivés. Nous nous sommes concertés : quoi faire, où aller ? On voyait monter les camions, les automitrailleuses sur la route de Clermont, des coups de feu par-ci, par-là. On avait trop attendu pour aller loin, la ville était déjà cernée. Enfin, on longe le cimetière, on escalade un mur, puis on se camoufle dans les haies des jardins surplombant ceux de la Gendarmerie à d’environ 150 mètres de la caserne.

Là, nous avons rencontré l’Adjudant-Chef BERNOT, l’Adjudant PARIS et le gendarme LEVAT. De ce point élevé, on apercevait les blindés entrant à l’intérieur de la ville. De toute part, on entendait des coups de bottes dans les portes des maisons, des coups de feu dans les serrures pour les faire sauter. Enfin un vacarme indescriptible.

Toujours cachés dans les feuillages, tout le monde était inquiet de savoir ce qui se passait. Soudain, une dame de la Barrusie venue dans son jardin nous apporter quelques renseignements (car les femmes avaient le droit de circuler en ville), nous dit que tous les hommes de 16 à 60 ans étaient ramassés par les Allemands. Nous l’avons chargé de se rendre à la caserne pour prévenir nos familles que nous étions là. Mais impossible, la caserne était occupée par la Feldgendarmerie et ne laissait entrer personne. Enfin, une partie de la journée se passe et toujours la même inquiétude, on reste blottis dans la haie des jardins.

Vers 15 heures, après nous être concertés, nous avons décidé de rentrer à la caserne, pensant que nos familles étaient anxieuses de ne pas savoir où nous étions. En file indienne, le Chef CONCHONNET, les gendarmes SERMADIRAS, PETIT et moi-même sommes descendus à pas de loup par l’escalier du jardin et avons escaladé la fenêtre de la maison du Chef CROUSILLAC. Ce dernier nous dit « Allez-vous en vite, vous allez vous faire fusiller, les boches sont encore là ». En face de telles menaces, nous avons repris le même chemin et sommes revenus dans jardin. Un moment après, Mme SERMADIRAS ayant appris que nous étions là, est venus nous implorer de revenir à la caserne, qu’il ne nous serait certainement rien fait. Après un moment d’hésitation, nous avons pris la ferme résolution de rentrer. Arrivés sur le perron de la caserne, il y avait trois auxiliaires de la Feldgendarmerie. L’un d’eux, un gradé, (adjudant je crois) dit à un jeune « il faut les conduire devant un officier à l’Hôtel Moderne ». Là, seul l’Adjudant-Chef CONCONNET fut interrogé assez brièvement d’ailleurs par un capitaine allemand, parlant couramment le français. Ensuite, il nous a fait conduire, toujours par le même gendarme allemand, vers la Manufacture.

Après avoir passé le Pont de la Barrière, dans la rue Victor Hugo, on apercevait des vitrines de magasins brisées par les balles, des maisons avaient même reçu des coups de canon. Enfin, tout le long de cette rue, il y avait des amas de débris de verre, de fils téléphoniques ou électriques épars sur les trottoirs, enfin un vrai désastre. La brute qui nous conduisait tout le long du Chemin nous faisait signe de marcher toujours plus vite, c’est juste si on ne marchait pas au pas de gymnastique. On ne savait pas au juste où on allait. Arrivés dans l’avenue de la Gare, aussitôt après la pharmacie LAPORTE, nous avons aperçu des hommes ne donnant plus signe de vie, pendus aux devantures des diverses maisons ou magasins. Nous avons tout de suite pensé que le même sort nous était réservé. Le boche qui nous escortait s’exprimant à peine en français, d’un air narquois, nous dit : « Ici, catastrophe » ! Nous avons même dit entre nous, « c’est comme si nous avions la corde au cou. Nous sommes perdus, mais il ne faut pas flancher, il faut mourir en Français ! »

Nous arrivons enfin place de la Gare, là une foule de plusieurs milliers de personnes, les enfants de troupe, les jeunes des Chantiers de Jeunesse, des civils, des gendarmes du Lot (amenés comme otages par la Division « Das Reich »). Devant eux, une haie de soldats allemands. De part et d’autre, des mitrailleuses braquées sur la foule, prêtes à faire feu au cas où la foule aurait tenté de manifester. On nous arrête à côté des bourreaux qui, des cordes à la main, ricanaient, les manches retroussées jusqu’aux coudes, revêtus de combinaisons imitation peau de léopard, mettaient leur sinistre exploit à exécution. Des officiers debout dans leurs voitures découvertes dirigeaient les opérations.

Là, nous sommes restés une dizaine de minutes et enfin, un des officiers a dit à celui qui nous escortait de nous conduire dans l’enceinte de la Manufacture d’armes distante d’environ 200 mètres. Sur ce parcours, à toutes les devantures il y avait des hommes ou des jeunes gens pendus. Arrivés au pont de Souilhac, qui surplombe la Corrèze, un pendu à chaque poteau de calorifère. Un instant avant notre passage, l’un des martyrs n’ayant pas voulu se laisser pendre ou la corde ayant cassé au moment où on lui a enlevé l’escabeau, est tombé dans la rivière. Aussitôt les criminels se sont acharnés sur leur victime à coup de mitraillette, grenade, etc… Enfin, c’était un vrai carnage. Pour ma part, j’ai compté 17 pendus à la même devanture. Conduits dans la cour de la Manufacture, nous avons été mis avec des soi-disant condamnés à mort ou otages, composés de femmes, hommes, jeunes gens, gendarmes, militaires au nombre d’une centaine environ. Parait-il nous devions tous être fusillés. A un moment donné, un jeune prêtre de la Ville de TULLE (le connaissant seulement de vue) a voulu s’approcher pour nous parler. Mais aussitôt les sentinelles, l’arme à la main, se sont élancées vers lui, en criant « Raous! Raous! » et l’ont même menacé. L’Abbé, d’un air malheureux, s’est retiré et nous n’avons pu communiquer avec lui.

Debout en plein soleil, nous sommes restés là de 17 h 30 à 21 ou 22 heures. Patiemment on attendait l’heure suprême, sans doute le moment n’était pas venu. A un moment donné, il y a eu relève des sentinelles. Parmi celles-ci se trouvait un adjudant-chef allemand s’exprimant assez bien en français. Il nous a demandé le motif de notre présence. Après lui en avoir donné les explications, il nous a dit : « Vous êtes des filous les gendarmes français ! » Mais enfin, il nous a certifié que nous ne serions pas fusillés. Il nous a un peu rassurés, mais encore l’espoir d’être libérés n’était pas grand.

Soudain, c’est-à-dire à la nuit, nous avons été conduits au centre de la Manu, dans les sous-sols d’un grand bâtiment destinés à être un abri de défense passive. A l’intérieur des abris, pas de lumière, obscurité totale. Celui qui nous conduisait, toujours l’adjudant-chef allemand, paraissait avoir un peu de sympathie pour les gendarmes (ceci se conçoit facilement puisque c’était un ancien douanier qui avait vécu pendant 5 ou 6 ans avec des gendarmes frontaliers français) nous a mis à part dans un local où se trouvaient 4 sommiers métalliques nus. Nous nous sommes immédiatement allongés. Les autres détenus n’avaient rien pour se coucher, ni pour s’asseoir. Ils étaient obligés de se coucher à même le ciment glacé. Au bout d’un moment, il faisait nuit noire, on nous a dit de sortir. C’était le Secours National qui avait fait apporter à manger. Deux grands plats de nouilles étaient mis à notre disposition. Sans pain, sans assiette, il n’était guère facile de manger. Du reste, le tout a été remporté presque intact puisque personne n’était bien affamé après avoir passé une si pénible journée. C’était plutôt la soif qui terrassait tout le monde dans cette anxiété provoquée par les souffrances morales et physiques qu’on venait de subir. Après avoir bu chacun un quart d’eau, tout le monde a été reconduit dans son cachot.

Vers 23 heures, on entend encore les portes s’ouvrir. On se demandait si le moment de l’exécution n’était pas arrivé. C’était le Docteur POUZET de Tulle qui venait au chevet des malheureux camarades blessés dans le Lot par les hordes germaniques. Aussitôt, on a essayé de lier conversation avec ce brave Docteur, mais interdiction de parler. Enfin, le gendarme SERMADIRAS s’est offert à éclairer ce praticien pendant qu’il effectuait quelques pansements sommaires. Là, en patois, et à mots couverts, le docteur a été supplié d’intervenir en faveur de tous auprès de M. le Préfet et de Monseigneur l’Evêque, afin de nous faire libérer et que l’on ne soit pas fusillés. M. POUGET a promis de faire tout son possible. La nuit se passe normalement sans beaucoup dormir certes car dans ces sous-sols il faisait froid. Nul n’était trompé par le sommeil, pensant tant de choses et inquiets par la destinée du lendemain

Le 10 au matin, vers 7 heures, nous avons tous été conduits sous un hangar, toujours à l’intérieur de la Manufacture. Gardés militairement par plusieurs sentinelles avec interdiction formelle de converser avec qui que ce soit de passage dans la grande avenue de l’établissement. Vers 9 heures, les Chantiers de Jeunesse nous ont porté un peu de bouillon et des pommes de terre cuites à la robe des champs. Tout le monde a mangé suivant son appétit. Par moment, des groupes d’hommes de tous âges passaient en colonne par trois, se dirigeant vers la porte de sortie. On pensait qu’ils étaient libérés, ce qui nous donnait de l’espoir. Il n’en fut rien. Au préalable, ils doivent être triés et la plupart sont dirigés sur l’Allemagne.

Enfin midi arrive, personne ne s’occupe de nous en ce qui concerne notre libération. On est toujours dans l’attente et l’incertitude. Vers 13 heures, le Secours National nous fait porter à manger du pain avec de la confiture. L’adjudant-chef allemand dont j’ai parlé plus haut, qui nous surveille, nous a donné une boîte de pâté et quelques paquets de cigarettes. Je crois même que c’est ce dernier qui nous a dit que nous serions probablement libérés le soir même. La journée était longue, les heures étaient des semaines.

Vers 19 heures, un triage a été fait ; les civils d’un côté, les militaires et gendarmes du Lot, de l’autre et nous quatre à part. Ensuite, nous avons été conduits à proximité du bâtiment principal de réception de la Manufacture. Là, siège une sorte de commission composée uniquement d’officiers allemands au nombre de 4 ou 5, assistés de l’interprète WALTER. Dès ce moment-là, tous les gendarmes ont pu regagner leur caserne. A noter que le S.S. Walter a été arrêté par les résistants et fusillé à Lascaux, mon village. »

Pour lire d’autres témoignages faites par des personnes présentes à Tulle en 1944, aller sur la page d’accueil du site, cliquer sur « résistants » puis René Chaillet , cliquer aussi sur « archives » et chercher le témoignage d’un résistant membre du groupe Jean Robert à la date du 21 octobre 2012 ou l’anecdote rapportée par un jeune lycéen de l’époque à la date du 19 juin 2014.

M Lafarge est allongé, 2ème à gauche.

M Lafarge est allongé, 2ème à gauche.